Slam et éloquence vivaient en bonne intelligence

Slam, implanté en France depuis plus de deux décennies,

S’était trouvé ravi de rencontrer éloquence, aux origines bien plus antiques

Mais slam et éloquence commençaient à ne plus s’accorder

Quand slam proclamait liberté d’expression et poésie

Éloquence rétorquait rhétorique et argumentation

Note de cœur contre barème d’évaluation, le divorce était presque prononcé1

Le slam, pratique poétique renouvelant la poésie oralisée, fait son apparition dans les établissements scolaires français au début des années 2000. Par ailleurs, l’engouement des dernières années pour l’organisation de concours d’éloquence semble lié au succès du documentaire À voix haute diffusé en 2016. La préparation au concours, assurée par un avocat, des slameurs, et des comédiens/metteurs en scène a inspiré nombre de projets transposés au lycée. Cette contribution propose d’interroger quelques éléments de notre recherche doctorale (Géas, 2023), menée à l’origine dans une perspective transformative en sciences de l’éducation et de la formation. Ainsi, nous questionnons les enjeux de la mobilisation du slam comme instrument pour développer l’éloquence des élèves, mais également pour transmettre des savoirs poétiques. Nous tentons de proposer des éléments de réponse à la thématique de ce dossier : que fait la poésie à l’école et que fait l’école à la poésie.

1. Slam et éloquence : mariage d’amour ou d’intérêt ?

Le slam, « objet poétique non identifié » (Vorger, 2016), est souvent associé à une version performée de la poésie. L’éloquence, selon le CNRTL2, est définie comme « une manière de s’exprimer de manière à émouvoir, persuader par le discours ». À travers une tentative de définition de ces deux formes, nous allons distinguer ce qui les rassemble et ce qui les sépare.

1.1. Le slam et la poésie, des usages spécifiques d’une voix et d’un corps engagés

Marc Kelly Smith, entrepreneur en bâtiment et poète résidant à Chicago, définit en 1986 le slam de poésie (poetry slam) comme la déclamation en public d’un texte de moins de trois minutes, sans accompagnement musical et sans accessoires. Selon la légende telle qu’il l’a racontée en mai 2011 à l’occasion de la première édition de la Coupe de la Ligue slam de France à Joué-les-Tours, Marc Kelly Smith aurait découvert la poésie grâce à une jeune fille dont il était tombé amoureux et qui avait pris l’habitude de l’amener dans des soirées de poésie trop guindées. Il aurait alors décidé de désacraliser la poésie en l’amenant dans des bars plus populaires :

Le slam est né à Chicago, dans un petit endroit appelé le Get Me High Jazz Club. C’était un lundi soir, au cours d’une lecture de poésie […]. J’ai tout de suite compris ce qui n’allait pas : les poètes n’essayaient pas de communiquer efficacement sur scène. Ils avaient écrit leurs poèmes, ils y avaient passé beaucoup de temps, mais ils n’avaient pas appris, ni même essayé, de transmettre leurs émotions avec leur voix, leur visage, leur corps. Et c’est ce que j’ai commencé à faire et c’était différent (Millot, 2015).

La distinction entre poésie et slam renvoie ici à la différence entre écrit et oral : dans le slam, on écrit pour dire, partager, en engageant la voix, le visage et le reste du corps qui déclame. Dès 2008, Gregory (p. 7) souligne « l’accent mis par le slam sur la performance en tant que dimension importante de la poésie orale ». Ainsi, le slam permet l’appropriation du poème « par la reconfiguration de la voix du texte » (Brillant Rannou, 2016, p. 23). En effet,

Si le slam voisine, cousine ou copine avec le rap, flirte avec la chanson, de plus ou moins près selon les auteurs, c’est la notion de performance qui nous semble la plus apte à en rendre compte, car elle emblématise le « mariage » entre la voix, le corps du poète et le texte qu’il déclame (Vorger, 2022).

Plusieurs définitions cohabitent : « une littérature en acte » (Reynolds et Vorger, 2015, p. 44) ou encore de « la poésie action » (Bobillot et Vorger, 2015, p. 137). Le slam

appartient donc au champ de la poésie et se caractérise par le fait que le poème est lu, déclamé, sur une scène face à un public. L’interprétation corporelle (gestuelle et vocale) du poème fait partie intégrante de la création. La production d’un slam implique des va-et-vient et du jeu entre la voix et l’écrit (Lempen, 2016, p. 114-115).

La transposition didactique (Martinand, 1989) du slam dans l’Éducation nationale française est récente. Sur Eduscol, Slam-à-l’école3 (2017) décrit un cycle d’ateliers en collège. Plus récemment, le slameur Eurêka a découvert en janvier 2024 la sélection de l’un de ses slams dans le corpus de textes choisis par plusieurs enseignants de français pour la session 2024 du baccalauréat. Mais c’est au Québec que cette didactisation est peut-être la plus poussée, à la suite de son intégration dans les programmes scolaires depuis 2009, de même que dans quelques manuels.

1.2. L’éloquence, entre argumentation et performance

La préparation à des concours d’éloquence est souvent assurée en partie grâce à des ateliers de slam. Pourtant, comme le précisent Mas et al. (2021, p. 4), « l’éloquence se distingue de la poésie constituant avec elle le « noyau dur » des belles-lettres comme de la littérature ».

Les relations entre slam, poésie et éloquence sont cependant délicates à appréhender, d’autant plus que ces trois formes artistiques proches et présentant pourtant des caractéristiques différentes ont des définitions et des représentations variables. Comme le précisent Mas et al. (ibid., p. 2), le mot éloquence est à la fois « imprécis dans ses contours et affaibli dans son contenu, sans doute parce qu’il n’est plus en prise sur la tradition oratoire et littéraire qui lui a donné son sens ».

Pour rappel, l’orateur dans le sens classique de l’éloquence dispose de trois outils fondamentaux, les « preuves » selon Aristote :

-

l’ethos : le caractère moral de l’orateur, qui doit lui permettre de conquérir la confiance de son public ;

-

le pathos : l’émotion transmise ;

-

le logos : l’argumentation et la démonstration.

Le renouveau de l’éloquence depuis le début des années 2010 a vu sa conception s’élargir progressivement vers d’autres formes artistiques, notamment le stand-up, ce qui fait l’objet de critiques virulentes :

À mesure que croît la maîtrise du verbe et du contact avec le public, une ironie s’efforçant au grinçant, une gestuelle excessive, artificielle et artificieuse, rongent l’art rhétorique au sens antique pour s’inscrire dans la lignée des comiques américains et de leurs disciples français (…) ; croisant le rap, le slam et la punchline (phrase choc), elle révèle combien le goût pour la parole dépend de nouveaux canons établis par la société médiatique (Barbarant, 2018).

Si le slam est évoqué, c’est semble-t-il pour déplorer un glissement de l’éloquence vers un « bagou4 » déconnecté de l’art rhétorique.

Pourtant, l’association Eloquentia propose des interventions pédagogiques basées sur « le respect, l’écoute et la bienveillance » grâce à

différentes matières5, qui enseignées collectivement, permettent le développement personnel de chacun par un travail spécifique sur les savoir-être, l’intelligence émotionnelle et l’intelligence sociale. (…) Les axes de travail visés par cette pédagogie sont l’introspection, l’esprit critique, la créativité, la structuration du propos, et la maîtrise du corps et de la voix6.

Les objectifs sont très proches de ceux du slam, avec les mêmes valeurs d’écoute, de respect, de bienveillance et de développement de l’empathie. Les compétences travaillées, intégrant le développement de l’imagination et de la créativité, incluent également les notions de rhétorique classique. Le slam et la poésie font partie des moyens qui permettent de développer l’éloquence des élèves et sont ainsi identifiés dans les cinq matières fondamentales. On peut cependant préciser que l’expression scénique et la technique vocale et de respiration sont intégrées dans les ateliers de slam de poésie : impossible de déclamer un slam de manière performante et efficace sans maitriser sa respiration et sa voix, et impossible de capter l’attention d’un auditoire sans maitriser son expression scénique (Émery-Bruneau et Néron, 2016).

La pratique du slam semble permettre de développer chez les élèves un gout et une culture poétique passant par la mise en voix du texte. Mais les conceptions variables de l’éloquence pourraient faire perdre de vue les enjeux de cette pratique artistique, altérant ainsi les effets de la poésie à l’école.

2. La théorie historico-culturelle de l’activité pour analyser et transformer des enjeux d’oralité

La troisième génération de la théorie historico-culturelle de l’activité (CHAT [Cultural Historical Activity Theory], Engeström, 1987 ; Virkunnen, 2006) guide une méthodologie qui diffère quelque peu des méthodologies de recherche traditionnelles. En effet, le chercheur se place ici dans une posture non surplombante par rapport aux sujets et à l’activité, et non dans une position d’expert « sachant », chargé de diffuser les « bonnes pratiques ». Ainsi, notre recherche poursuit les mêmes objectifs d’innovation que Florey et Émery-Bruneau (2023), en mobilisant des données miroirs issues d’une étude ethnographique pour transformer les pratiques et relations entre personnes enseignantes7, slameur et élèves, en leur faisant prendre conscience de certaines contradictions.

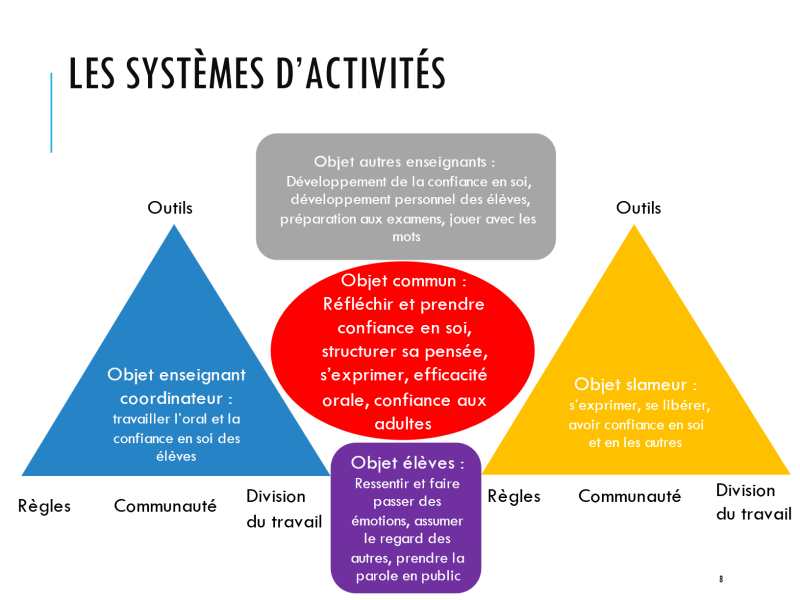

2.1. Principes de la CHAT : repérer un objet commun entre les sujets slamant et faisant slamer

La troisième génération de la CHAT analyse plusieurs systèmes d’activité en interaction, composés d’un objet, d’un sujet, d’une communauté, de règles et d’une division du travail. La confrontation entre ces systèmes, celui du slameur, celui des personnes enseignantes, et celui des élèves engendre des contradictions, qui peuvent être surmontées par les sujets impliqués grâce aux interventions à visée formative de la chercheuse ou du chercheur. Le dépassement de la contradiction primaire entre valeur d’usage et valeur d’échange (Marx) peut permettre à l’activité d’évoluer grâce à la définition d’un objet commun.

(Géas, 2023, d’après Engeström, 1987)

Figure 1 : Différentes perceptions d’un même objet dans les systèmes d’activité en interaction

Notre corpus nous permet d’illustrer ce point. Grâce à des entretiens et séances d’ateliers de slam, nous avons identifié un objet fractionné, qui correspond ici aux objectifs assignés à la pratique du slam par les différents sujets impliqués et varie donc selon les priorités de chacun. Alors que les élèves et le slameur privilégient l’expression des émotions et des sentiments, les enseignants semblent prioriser la réflexion et la confiance en soi. Les finalités ne sont donc pas du tout les mêmes.

Ces contradictions sont révélées et parfois dépassées grâce au repérage dans le corpus de leurs manifestations discursives (Barma et al., 2017), ainsi que des manifestations discursives d’actions d’agentivité transformative, indices des évolutions de l’activité. Ainsi, nous mobilisons également des méthodes issues des sciences du langage.

|

Critères |

Explications |

|

1. Critiquer |

Certains modes de fonctionnement actuels de la structure commencent à être contestés. |

|

2. Résister |

Au début des interventions formatives les participants sont réfractaires au changement et considèrent leurs pratiques actuelles comme adaptées : toutes les propositions, quelles que soient leurs émetteurs (direction, intervenant·e·s ou autres) sont rejetées. |

|

3. Expliquer |

Les règles et l’ensemble du mode de fonctionnement du ou des systèmes d’activité deviennent plus transparents. L’objet problématique de l’activité peut devenir le moyen de la développer, grâce à sa transformation. |

|

4. Envisager |

Des propositions constructives peuvent être émises pour favoriser la mise en œuvre d’un nouveau système d’activité. |

|

5. S’engager dans des actions |

Des actions concrètes de transformation sont envisagées et un autre modèle d’activité se dessine. |

|

6. Prendre des mesures |

De nouveaux modes de fonctionnement sont définis et prévus. |

Tableau 1 : Les manifestations de l’agentivité transformative des acteurs selon Haapasaari et al. (2016)

Les manifestations discursives des contradictions pouvant être repérées dans les verbatim sont les dilemmes, qui renvoient à une situation dans laquelle le sujet doit choisir entre deux positions qui s’opposent : les conflits entre sujets, qui correspondent à des oppositions de points de vue ; les conflits critiques, qui concernent des « situations dans lesquelles les personnes sont confrontées à des doutes intérieurs qui les paralysent face à des motifs contradictoires insolubles par le sujet seul » (Engeström et Sannino, 2011, p. 274). Enfin, les doubles contraintes caractérisent deux contraintes ou pressions incompatibles entre elles.

2.1. Une étude ethnographique de la préparation à un concours d’éloquence par le slam

Dans notre étude de cas, des ateliers de slam de poésie ont été mobilisés pour former des élèves éloquents. La préparation au concours, que nous avons accompagnée pendant deux années scolaires, s’est faite essentiellement grâce à un cycle de sept séances d’ateliers de slam de poésie. La première séance était consacrée à la prise de contact, les trois séances suivantes à l’écriture, ensuite deux séances ont servi à travailler l’expression scénique et la dernière séance fut consacrée à la restitution publique des textes produits. L’atelier était animé par un slameur, Teddy, accompagné essentiellement d’un enseignant de sciences économiques et sociales, coordinateur du projet, prénommé Jean-Michel. Aucun enseignant de lettres de ce lycée n’a souhaité s’impliquer considérant, d’après les dires de Jean-Michel, que la pratique du slam ne présentait pas d’intérêt par rapport à l’enseignement du français. La première année, le concours était interne au lycée, mais l’année suivante trois lycées ont participé, avec des conditions de préparation variables. Teddy n’est intervenu qu’auprès du groupe que nous avons suivi.

Pour analyser les différents systèmes d’activité en interaction, deux phases se sont succédé et parfois superposées : une phase ethnographique, visant à recueillir des données sur le déroulement des ateliers de slam, dans une perspective descriptive et compréhensive, et une phase transformative, cherchant à identifier un objet commun entre slameur, enseignants et élèves (figure 1). Notre corpus est constitué par des captations audiovisuelles de séances d’ateliers (tableau 2), douze entretiens individuels menés avec des élèves et des personnes enseignantes, un entretien collectif et six interventions formatives (IF) qui répondent à la visée transformative de la recherche.

|

Progression |

Contenu |

Déroulement des séances et consignes |

|

Séance 1 |

Prise de contact Découverte du slam pour les élèves, début du processus d’écriture |

Présentation du slameur Passages vidéos de slameuses et slameurs présenté·e·s comme des poète·sse·s, proposant des performances variées. Consignes d’écriture : En une minute, choisissez votre destination de voyage préférée Choisissez dans votre vie une chose que vous maitrisez bien et une deuxième chose que vous ne maitrisez absolument pas Choisissez trois tâches ménagères qui vous ont particulièrement marqué pendant le confinement Une fois que toutes les mesures sanitaires seront levées, quelles sont les quatre premières choses que vous aimeriez vraiment faire ? Lecture à voix haute des textes |

|

Séance 3 |

Écriture à partir d’un nouveau thème Lecture à voix haute par chaque élève d’un texte de son choix, écrit précédemment |

Consignes d’écriture : Choisissez quatre parties de votre corps sur lesquelles vous avez déjà eu mal et sur lesquelles il vous arrive peut-être encore régulièrement d’avoir mal Trois musiques ou artistes qui vous font du bien quand ça ne va pas. N’ayez pas honte même si c’est une chanson ridicule Deux personnes sur lesquelles vous pouvez compter Pour appréhender des formes différentes de poésie, structurez votre poème avec Marabout-bout de ficelle-selle de cheval-cheval de course8, etc. Le dernier son de votre phrase doit être le premier de la phrase d’après. Imaginez une conversation avec votre reflet : « Bonjour, comment ça va ? Non mais vraiment… Comment tu vas ? » Lecture à voix haute des textes |

|

Séance 6 |

Pratique scénique |

Travail sur l’interprétation, le positionnement dans l’espace, la posture, la voix |

|

Déclamation publique des textes (restitution 1) |

Concours d’éloquence interne au lycée |

Vote par les cinq membres du jury des trois élèves qui représenteront le lycée au concours inter-lycées |

|

Déclamation publique des textes (restitution 2) |

Concours d’éloquence inter-lycées |

Trois lycées impliqués. Vote par les cinq membres du jury des élèves lauréats du concours d’éloquence. |

Tableau 2 : Contenu des ateliers de slam animés par Teddy pendant le cycle de sept séances

Les ateliers ont fait l’objet d’un synopsis, une description factuelle relatant « au mieux les formes de l’action […] : on y raconte comment les choses se déroulent, dans leur simple succession et dans leur décor et sans inférer des relations causales entre les évènements » (Van der Maren, 1996, p. 184). En parallèle des synopsis, certains passages révélateurs de symptômes de contradictions ont été transcrits. Au cours des six IF menées sur deux années scolaires entre février 2021 et octobre 2022, nous avons présenté aux sujets des traces de leur activité sous la forme de données miroirs diverses : extraits de captations audio-vidéos de séances d’ateliers, de restitutions, d’entretiens ou de documents préparatoires au projet, extraits des IF précédentes, représentations schématiques réalisées par la chercheuse.

3. Résultats : « le meilleur poète ne gagne jamais »

Ce slogan, scandé sur les scènes de slam partout en France, nous semble révélateur des résultats que nous allons maintenant exposer : si les ateliers de slam permettent d’acquérir des savoirs poétiques, ils n’ont pas favorisé la victoire des élèves au concours d’éloquence.

3.1. Les ateliers de slam, outils d’acquisition de savoirs poétiques issus de l’expérience

Pour transmettre des savoirs poétiques, Teddy, le slameur, commence par énoncer les principes qui guideront son action tout au long de ses interventions (tableau 2, séance 1) et donne aux élèves les clés pour les amener à produire leur premier poème. Il commence par leur diffuser des vidéos de slameuses et slameurs proposant des performances variées, puis développe en privilégiant les termes de « poésie », « poème », poète » :

l’idée c’est voilà vous donner des rouages, des outils, des portes d’ouverture sur une écriture poétique, sur de la pratique de la poésie, et une fois qu’on aura réussi à avoir un palmarès de plusieurs textes, de plusieurs poèmes que vous avez réussi à écrire, eh bien le but ce sera aussi de mettre en avant aussi une théâtralité, une prestance, une aisance, une confiance en soi pour défendre un discours, pour défendre un propos.

Teddy fait le lien entre la forme poétique du slam, permettant de favoriser l’aisance à l’oral, et la confiance en soi nécessaire « pour défendre un discours ». Il renchérit en mettant l’accent sur les aspects compétitifs du slam, au sens d’une compétition « saine » telle que voulue par Marc Kelly Smith, favorisant l’émulation et la créativité : « le rôle de chaque poète c’est de faire en sorte d’être suffisamment captivant, intéressant pour faire en sorte d’oublier l’existence du poète d’avant et surtout d’être plus captivant que le poète d’après ».

Pour engager les élèves dans l’activité qu’il leur propose, il s’éloigne des attendus classiques supposés des cours de français. En effet, « les savoirs enseignés systématiquement, peu importe le degré et la manière de les présenter [sont issus du formalisme] : les types de rimes, les règles de versification et les figures de style » (Émery-Bruneau, 2018, p. 7). Il met ainsi en valeur une forme de poésie vivante :

On a un proverbe dans le slam c’est de dire que nous on laisse les poètes morts dans les livres de français, ce qui nous intéresse c’est les poètes vivants que vous êtes, vous, aujourd’hui. Le but c’est justement de se rappeler que la poésie, aujourd’hui, existe encore, la poésie tout simplement on n’a pas besoin de dévorer un dictionnaire pour en faire, il suffit simplement d’être sincère.

L’interprétation un peu caricaturale donnée par Teddy des contenus et attentes des cours de français a pour objectif d’inciter les élèves à être sincères dans leur production. Pour cela, il propose plusieurs consignes d’écriture afin de développer l’imagination et la créativité. Il explique que ces consignes, qui sont des contraintes d’écriture, vont les aider à écrire :

vous essayez d’utiliser chacune des contraintes d’écriture comme vous le voulez, dans l’ordre que vous voulez, de la façon que vous le souhaitez, libre à vous d’interpréter comme vous le souhaitez, […] je veux vraiment que vous arriviez à vous approprier l’écriture mais vous devez y arriver à votre façon à vous.

Les artistes utilisent fréquemment le terme de « proposition » plutôt que celui de « consigne » pour mettre en activité les élèves. En effet, « la proposition n’a pas de caractère finaliste, un résultat précis n’est pas attendu, si bien que les manières d’apprendre ne relèvent pas toutes de ce que porte la forme scolaire » (Filiod, 2018, § 21). Ici, Teddy utilise le terme de contrainte, mais en mettant en avant la notion de liberté ainsi que l’absence de règles, afin que les élèves ne se sentent pas brimé·e·s dans leurs propositions. Pourtant, il convoque également des notions telles que les rimes ou les figures de style, mais en insistant sur les transgressions possibles :

Chose très importante dans le slam les rimes ne sont pas obligatoires. Les figures de styles ne sont pas obligatoires. Les jeux de mots ne sont pas obligatoires. La poésie, on entend la poésie dans le sens que vous la comprenez. C’est votre poésie à vous, donc libre à vous d’écrire comme vous ressentez la poésie. Deuxième règle que je vous propose vraiment ça c’est très important, osez tricher. Osez tricher, vraiment, n’hésitez pas on est là pour de la poésie vous écrivez de la poésie donc c’est-à-dire que tout simplement n’hésitez pas à aller piocher des phrases, des citations, des idées auprès d’autres auteurs, auprès d’autres personnes […]. surtout faites tout ce que je ne vous ai pas dit de faire.

Là encore, Teddy s’éloigne des consignes fréquemment énoncées à l’École en privilégiant la liberté d’expression au lieu de contraintes formelles (Émery-Bruneau, 2018). Ainsi, les définitions « multiples et très problématiques » (Lancret-Javal et al., 2018, p. 113) de la poésie semblent pouvoir s’appliquer au slam, qui accepte un type de langage moins convenu que celui généralement admis en contexte scolaire. Si Teddy transmet des savoirs poétiques en abordant des notions de versification ou en mobilisant des figures de style, ils ne sont pas didactisés formellement et tendent à servir de prétexte pour développer la liberté d’expression des lycéens.

3.2. Le slam comme espace de liberté créatrice pour mener à l’expression de soi

Dès le début de notre étude, au cours de l’IF 2, les propos de Teddy nous ont fait constater qu’il n’avait pas tout à fait les mêmes objectifs que ceux assignés au concours d’éloquence :

Bah moi c’est que par rapport aux objectifs du concours d’éloquence, déjà je suis pas là-dedans et puis surtout c’est parce qu’en tant qu’éducateur […] moi ce qui m’intéresse le plus c’est pas tant le spectacle final, c’est plus ce qu’ils vont retenir pour leur propre développement personnel, sur le long terme.

Cette posture renvoie à des finalités variables dans le champ de l’éducation artistique et culturelle (EAC), dont font partie le slam et l’éloquence, qui peuvent diverger en fonction de leurs acteurs : « les finalités définies par les acteurs dépendent de leur sphère d’intervention, suivant qu’ils sont enseignant, médiateur, intervenant, artiste en résidence, etc. » (Chabanne, 2019, p. 182). Dans le cas de Teddy, ce sont semble-t-il des finalités psychoaffectives qui sont priorisées.

Au cours de sa première intervention, il avait souligné l’importance de l’expression des sentiments, ainsi que l’intérêt de parler de soi pour être sincère et toucher le public :

le but c’est que vous arriviez à vous exprimer, vous, aujourd’hui, en 2021, avec vos propres mots, votre culture, vos références, votre impertinence, et surtout vos colères, vos joies, vos peines, le but c’est vraiment que vous arriviez à exprimer votre ressenti, votre point de vue sur les choses de la vie. […] chaque texte a sa propre singularité parce que chaque texte provient du vécu de chacun, des uns et des autres.

Finalement, les élèves se sont bien approprié ces propos, mais en mettant l’accent sur les « récits de soi » plutôt que sur l’aisance à l’oral, comme l’illustre cet extrait du slam de Laura, élève de seconde :

Lettre à ma future moi

Salut, ça va ? J’espère que tout va bien

Que tu es enfin heureuse

Que tu vis enfin ta vie pour toi et pas seulement pour aider les autres

Et quand je dis les autres c’est surtout pour ta famille

Ton père pour les papiers, pour qu’il prenne ses médicaments […]

Ta mère pour l’informatique et le ménage […]

J’espère que notre père rigole et qu’il va mieux avec ce sourire qu’il avait quand on était petits […]

J’aimerais bien être combative, ne pas laisser les autres me juger

Ne plus avoir cette boule qui freine ma respiration à cause du stress de la peur de la fatigue

De cette situation qui me détruit et détruit ma famille.

Dès l’IF 1, Jean-Michel, l’enseignant coordinateur, prend conscience de l’effet cathartique de l’écriture et de la déclamation en évoquant le texte de Laura, dont le père souffre d’un cancer : « On a Laura qui s’est exprimée en dernier, c’est une élève dont on connait la situation… Là en ce moment elle est en difficulté […] et je pense honnêtement que ça va lui faire un bien, ça a déjà dû lui faire un bien incroyable ».

La manifestation discursive d’une double contrainte apparait à plusieurs reprises dans les IF de cette première année d’intervention : dans l’IF 2, dans les propos de l’enseignant : « l’objectif n’est plus forcément l’éloquence » et du slameur : « par rapport aux objectifs du concours je suis pas là-dedans ». La négation exprimée ici nous semble révélatrice d’un conflit, entre le motif pour lequel Teddy a été sollicité par le lycée, la préparation à un concours d’éloquence, et ce que lui met en avant : « leur propre développement personnel, sur le long terme ». L’action d’agentivité transformative qui se manifeste ici est la critique qui s’exprime par rapport à l’éloquence.

Cette double contrainte est également présente au cours de l’IF 3 et a été résolue en assouplissant les règles et en modifiant les instruments disponibles pour les élèves, comme l’explique Jean-Michel :

Ça a été un petit peu compliqué, notamment pour les élèves de seconde qui se retrouvaient bloqués dans l’écriture. […] l’objectif c’est pas de vous bloquer c’est de vous laisser quand même réussir à introduire quelque chose d’intéressant […] vous avez le droit de choisir d’autres positionnements.

Ainsi, la mobilisation du slam pour former des élèves éloquents a finalement eu pour conséquence une appropriation par les élèves de la pratique poétique, évitant ainsi une instrumentalisation courante. En effet, la poésie est « souvent délaissée si ce n’est instrumentalisée et donc détournée. Il semble qu’elle reste souvent à la porte de la classe ou qu’elle y perde son âme en y entrant… » (Martin, 2010, p. 3). Cette instrumentalisation n’a pas eu lieu dans cette étude de cas, les élèves s’étant réapproprié·e·s librement l’objet de l’activité pour privilégier la pratique poétique du slam.

3.3. «On devrait évaluer uniquement l’éloquence sur cet exercice académique ? »

Cette phrase prononcée par Jean-Michel illustre parfaitement le résultat central de notre recherche. En effet, à la fin de notre seconde année d’intervention, en juin 2022, nous avons assisté à la finale du concours d’éloquence inter-lycées, au cours de laquelle la présidente du jury a prononcé un discours avant de proclamer les résultats. Nous en reproduisons ici un extrait :

On a parfois été extrêmement séduits par certains d’entre vous qui n’ont pas été choisis parce que le registre n’était pas celui de l’éloquence. Sachez-le c’est important ! Ou en tous cas le registre frôlait l’éloquence, mais c’était pas tout à fait ça. D’accord ? Il y a eu de merveilleux comédiens, de merveilleuses tragédiennes aussi, moi qui suis fan de théâtre, et qui ait eu la chance de siéger à côté de deux comédiens je leur disais c’est incroyable ! Quel talent ! Mais on n’était pas sur le registre de l’éloquence (bruits dans la salle).

Cet extrait, ainsi que les résultats du concours, ont ensuite été commentés en septembre 2022 par Sarah et Louis, deux élèves favoris dans les pronostics et participant au concours depuis deux ans, au cours de l’IF 5, ainsi que par Jean-Michel et Teddy en octobre 2022, au cours de l’IF 6, la dernière.

Encore très déçu par les résultats du concours puisqu’aucun élève de son lycée n’est monté sur le podium, Jean-Michel relève l’incohérence entre la définition de l’éloquence telle que présentée par la présidente du jury : « on entend dire avoir des éléments vraiment de rationalité, l’éloquence, c’est quelque chose de rationnel » et le résultat final du concours : « nous on a la capture d’images quand elle a proclamé les résultats, notamment le premier prix pour Tiffany elle dit celle qui a emporté mon cœur ». Jean-Michel n’est pas en accord avec les explications fournies : « ce qui définit l’éloquence, c’est empreint de subjectivité quoi ». Teddy renchérit en émettant une critique virulente des résultats du concours et de la manière dont ils ont été présentés, qu’il ne comprend pas : « mensonge sur la marchandise parce que défendre l’idée que tout débat serait forcément un lieu de neutralité […] c’est un biais cognitif qui est sociétal ». Il poursuit en argumentant sur ce qu’il estime juste : « la neutralité n’existe pas et évidemment que notre point de vue est toujours situé », puis en manifestant clairement sa désapprobation : « j’ai entendu ça, je grinçais des dents », ce qui nous semble là aussi révélateur d’un conflit critique, illustré par la suite de ses propos : « le côté plaidoirie est beaucoup plus primé en fait, parce que ça fait partie du côté institutionnel ».

Jean-Michel ne remet pas en cause la qualité des performances des élèves de son lycée, estimant qu’ils n’ont pas gagné, car le jury leur a préféré « des propositions étroites d’esprit ». Cependant, il a du mal à accepter cette défaite, ce que Louis nous avait d’ailleurs confirmé au cours de l’IF 5 : « Oui on est une grande famille, on est tous amis machin, il y a quand même de la compétition entre les lycées, non ? ».

Jean-Michel a proposé aux élèves de choisir entre une modification des consignes fournies pendant les ateliers, mettant l’accent sur les aspects de l’éloquence tels qu’entendus sous sa forme classique, privilégiant l’aspect argumentation et rhétorique, ou le maintien du déroulement actuel : « si vous voulez conserver ça [la liberté dans les textes produits] et puis en même temps gagner, il va falloir modifier un petit peu ce qu’on fait dans ces ateliers ». Mais nos échanges avec Louis et Sarah au cours de l’IF 5 montrent des résistances à cette proposition :

Il était plus dans l’esprit argumentation. Mais après moi ça me fait un peu peur car j’ai l’impression que c’est pas trop mon truc [Sarah]. J’aime pas écrire sur un sujet où c’est thèse antithèse, j’ai l’impression […] de réciter ma dissertation devant quelqu’un [Louis].

Parallèlement à cette proposition, Jean-Michel nous indique avoir envisagé de modifier les conditions d’évaluation du concours pour la session à venir : « il faut quand même que le discours soit incarné un minimum », mais dans une certaine mesure : « si l’incarnation […], la théâtralisation du discours l’emporte trop ça peut être rédhibitoire ».

Fairhurst et al. (2002, dans Engeström et Sannino, 2011) proposent une définition de la contradiction primaire entre valeur d’usage et valeur d’échange que nous mettons en relation avec notre étude : « la contradiction primaire du capitalisme est celle qui oppose les profits aux personnes ». Nous rapprochons cette définition du slogan scandé sur nombre de scènes de slam en France : « le meilleur poète ne gagne jamais ». Ne peut-on pas alors considérer qu’il existe une contradiction primaire entre les objectifs assignés à un concours d’art oratoire en général, et à un concours d’éloquence de surcroit, et ceux dévolus au slam de poésie ? N’est-ce pas contradictoire (au sens commun du terme) de former des lycéens à un concours d’éloquence classique par l’intermédiaire d’ateliers de slam de poésie ? Est-ce que la liberté de ton et de langage est compatible avec la rhétorique ? Si la capacité à parler et à tenir un discours rhétorique représente une valeur d’échange, peut se monnayer sur le marché de l’emploi ou dans le cadre des examens, cela nous semble plus difficile avec la poésie ou le slam. Il y a donc un genre, celui de l’éloquence, qui nous semble représenter une valeur d’échange tandis que le slam de poésie représenterait une valeur d’usage. Le premier peut rapporter des profits, tandis que le second profite aux personnes. Nos observations entrent ainsi en résonnance avec celles d’Émery-Bruneau et de Pando (2016, p. 40) qui ont montré que le slam performé « résulte de l’action qui s’opère dans la rencontre entre un texte original slamé avec la voix et le corps d’un slameur, et sa réception instantanée par des spectateurs qui y réagissent dans un moment — immédiat et éphémère » (nous soulignons).

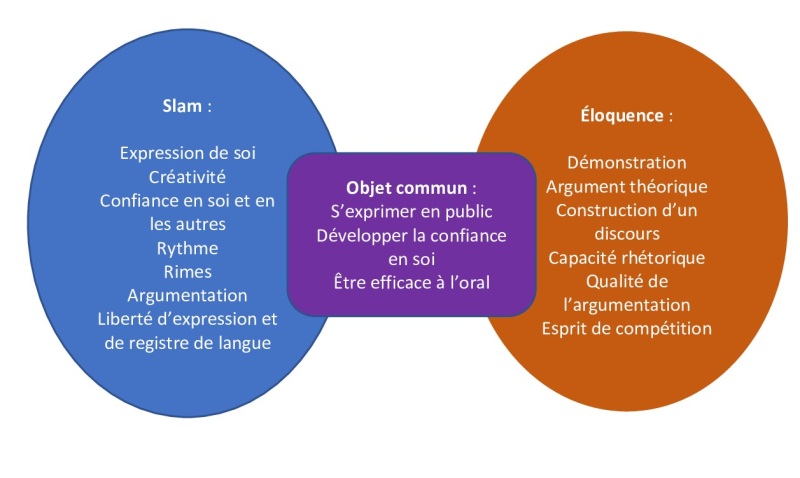

La figure ci-dessous, réalisée à partir de notre corpus, montre que s’il existe bien un objet commun entre slam et éloquence, il se réduit finalement au fait de s’exprimer en public, de développer sa confiance en soi et d’être efficace à l’oral.

Figure 2 : Un objet commun réduit entre slam et éloquence

Finalement, cette analyse soulève d’importantes réflexions sur la volonté de bénéfices scolaires immédiats des pratiques artistiques, qui devraient être « rentables » immédiatement d’un point de vue scolaire : « À la différence d’autres domaines comme les sciences ou les langues, dont la légitimité va de soi, le domaine Art(s) Education doit à intervalles réguliers justifier son intérêt éducatif ou encore son impact effectif sur certains apprentissages (Fiske, 1999) » (Chabanne, 2019, p. 181).

Conclusion : vers une éloquence reconfigurée par le slam ?

Dans cette étude de cas, nous avons pu constater que la forme poétique représentée par le slam avait permis aux lycéen·ne·s de trouver leur voix, de se réapproprier l’usage de la parole en la mobilisant en fonction de leurs intérêts personnels, et non pour répondre à des injonctions. Comme l’énonce Siméon (2015), « chaque poème est l’occasion pour tous sans exception de sortir du carcan des conformismes et consensus en tous genres, d’avoir accès à une langue insoumise qui libère les représentations du réel, bref de trouver les voies d’une insurrection de la conscience ». La poésie, médium privilégié pour l’expression des émotions, permet de développer une forme d’éloquence reconfigurée, car comme l’énonce Brunn (2021, p. 5) :

Il importe alors de l’ouvrir à d’autres pratiques, pour offrir la possibilité d’une expérience de la parole, et d’un parcours dans la parole, où chaque élève — en fonction de ce qu’il est, en fonction de ses qualités propres, de son tempérament et de son désir — puisse trouver une place, et prendre confiance dans le fait qu’il peut parler vraiment : bref, où chaque élève s’élève et soit élevé.

Nous n’avions cependant pas anticipé de voir ressurgir de manière aussi forte cette tension entre les finalités scolaires de l’éloquence (rapporter des profits) et celles de la pratique du slam de poésie (profiter aux personnes). Entre visées néolibérales et émancipation de soi et des autres, il nous apparait désormais essentiel pour la didactique de clarifier ses visées en regard de la poésie à l’école. L’évolution des conventions artistiques (Gregory, 2008) semble bien être une clé pour que les générations à venir retrouvent le gout de la langue écrite, mais aussi dite. C’est peut-être l’une des réponses à la question posée par le dossier : la poésie pourrait faire retrouver le plaisir de la langue à l’école.