Comme le fait remarquer Jean-Pierre Siméon dans son récent essai, l’école « est le seul lieu social où la poésie a en principe une présence constante et légitime — même si cette présence est en général insuffisante, ambiguë et dans les faits aléatoires » (2023, p. 17). S’appuyant sur son propre témoignage et sur celui de ses pairs, Siméon rappelle que la classe est souvent l’opérateur de cette « scène primitive » où la lecture d’un poème va déclencher « une émotion […] de l’ordre du saisissement, voire de la commotion » (p. 17) et déclenchera une vocation : devenir poète. Toutefois, cette expérience radicale qu’est la découverte de la poésie n’a pas toujours lieu. Les études montrent que les pratiques enseignantes ne tendent en général pas à faire vivre aux élèves des expériences poétiques (Brunel, 2016 ; Émery-Bruneau, 2020).

Notre contribution présente une recherche exploratoire menée dans le cadre d’une recherche collaborative sur l’écriture littéraire1 et s’interroge sur les conditions qui peuvent favoriser une rencontre authentique avec les textes poétiques. C’est bien à l’aune de l’expérience poétique comme « chance d’événement » (Brillant Rannou et Petit, 2015) que prend source notre réflexion. Partant de l’hypothèse que le langage poétique, dans l’écart qu’il institue par rapport à la norme communicationnelle, est le lieu de la rencontre avec une étrangeté2 (Doumet, 2004) au fondement même de l’expérience esthétique de la réception du poème, nous mobilisons le cadre théorique de la description phénoménologique de l’étranger proposée par Bernhard Waldenfels (2019) pour penser l’événement de la lecture.

Nous voudrions montrer dans quelle mesure s’instaure, par l’écriture et en particulier l’écriture créative, un « répondre » (Waldenfels, 2010) à l’étrangeté radicale du poème. Considérant, à l’instar de Favriaud et al. (2009) citant Bakhtine, que « le dialogisme est au cœur de l’épistémologie de la poésie », c’est cette rencontre avec l’étranger/l’étrangeté3 du poème que nous voudrions explorer, à la fois comme catalyseur de l’écriture créative des élèves et comme le signe de sa littérarité : dans le répondre créatif des élèves (Actis, à paraitre), se reconfigure une étrangeté qui fait signe vers l’entrée en littératie par la poésie. Pour vivre une authentique expérience créative, qui ne se réduise pas à l’application de savoirs, et accéder à la compréhension pragmatique de cette étrangeté qui fait poésie dans un texte, la poésie contemporaine nous est apparue un support particulièrement fécond.

Nous justifierons dans un premier temps nos hypothèses de recherche en présentant le cadre conceptuel de notre réflexion. Dans un second temps, nous exposerons les résultats de l’expérimentation menée durant deux ans auprès d’une classe de CE2-CM1 (puis CM1-CM2 l’année suivante) et analyserons quelle représentation du poétique l’action didactique menée a permis de construire chez les élèves.

1. La poésie contemporaine au prisme de l’étranger

1.1. L’expérience esthétique du poème et la phénoménologie de l’étranger

Nous formulons l’hypothèse qu’un travail en classe articulant lecture et écriture autour de productions poétiques contemporaines favoriserait une appréhension du « poétique » par les élèves, expérience esthétique radicale que nous souhaiterions rapprocher de l’expérience de l’étranger, telle que la définit Bernhard Waldenfels (2005). Ce postulat appelle d’emblée un effort de clarification, tant sur le choix de notre corpus à la lumière de ce que nous identifions comme relevant de la poésie contemporaine, que sur l’usage que nous faisons de la phénoménologie de l’étranger pour appréhender l’expérience esthétique de la rencontre avec le poème.

Comme le rappelle Pierre Ceysson (2006) sur la place de la poésie contemporaine dans l’institution scolaire, la production poétique depuis le dernier quart du xxe siècle est à ce point diverse qu’il peut sembler difficile d’établir de façon nette des courants et des filiations. Sans doute peut-on retenir, pour définir à grands traits le paysage actuel, l’opposition établie entre les tenants du formalisme et ceux du renouveau lyrique4, même si cette ligne de partage est elle-même travaillée par toutes les formes poétiques nouvelles qui explorent d’autres territoires et dilatent l’espace de l’écriture vers d’autres supports5. La poésie contemporaine serait, en quelque sorte, une poésie dépoétisée, sans cesse traversée par l’hybridité générique et la perméabilité formelle6. C’est d’ailleurs cet « état de crise permanent » qui constituerait aux dires de Jean-Marie Gleize « sa seule définition possible aujourd’hui, qu’on s’en réjouisse et qu’on la veuille porter à son maximum d’intensité dévastatrice […] ou qu’on le déplore en tentant de restituer à la poésie quelque chose de son intégrité ancienne, de ses anciens pouvoirs » (1992, p. 102). Cet état de crise prend consistance, pensons-nous, dans une certaine manière de faire relation (Viard, 2009) que le poème instaure avec ce qui lui est étranger : qu’il s’agisse de l’autre de l’interlocution lyrique ou de l’insertion de discours hétérogènes au genre poétique. Le lyrisme en sourdine à la manière de Jaccottet, le sujet poétique déterritorialisé en son « lointain intérieur » de Michaux, le poème comme traversée de voix et de segments plurilingues pour Raymond Federman sont quelques exemples parmi tant d’autres de l’affectation du « je » poétique par une forme d’étrangeté, qu’elle s’origine en soi ou dans l’expérience que le poète a du monde.

Cette expérience de l’étranger, ou d’une forme d’étrangeté que la poésie contemporaine fait vivre au lecteur, nous parait pouvoir se saisir à la lumière de la description phénoménologique de l’étranger décrite par Bernhard Waldenfels. Pour le phénoménologue allemand, l’étranger « nous rencontre dans le pathos ou l’affect, dans l’étonnement et dans la frayeur, dans la curiosité, mais aussi sous la forme d’une perturbation ou d’une blessure » (2009, p. 12). Sa rencontre, imprévisible, se mesure dans la réponse que nous engageons, réponse toujours en retard sur la multitude des requêtes qu’il suscite : « L’attitude que nous adoptons envers l’étranger est pensée comme une forme de réponse7, comme un événement qui commence ailleurs, au-delà de toute formation de sens, de toute obéissance à des règles ». Précisons que cette rencontre, pour le phénoménologue allemand, est nécessairement une expérience sensible, les sens étant le lieu privilégié de l’expérience de submersion du sujet par l’étranger8.

L’effraction d’une étrangeté dans le propre9et la commotion/réponse qui en résulte consonne, nous le voyons, avec toute une doxa sur la réception de la poésie et de ses effets. Comme le rappelle William Marx (2012), l’histoire du qualificatif « poétique » a excédé l’histoire du genre auquel il réfère pour devenir une catégorie esthétique indépendante10. La plasticité du terme tiendrait au fait, pour le chercheur, qu’il est depuis l’Antiquité associé à l’état de transe, de forte émotion que le poète transmet au lecteur11. C’est cette émotion, cet « état poétique12 » (Valéry, 1957) propre au poème qui serait au cœur des poétiques de la modernité13 et qui semble rendre compte de l’événement de la lecture.

1.2. Deux voix poétiques contemporaines

En faisant le choix d’étudier des poèmes de Claude Ber et de Flora Aurima Devatine (voir annexes 1 et 2) nous souhaitions entrer dans le contemporain par deux de ses voix lyriques actuelles, dans lesquelles la question du sensible et de l’étrangeté nous semblent particulièrement prégnantes et qui peuvent être à l’origine d’une expérience esthétique de lecture pour les élèves.

Si Claude Ber revendique une indépendance par rapport aux écoles et aux mouvements qui agitent la production contemporaine et se dit sensible à d’autres écritures plus littérales14, elle inscrit bien sa poésie dans une tradition lyrique, celle « qui accepte d’habiter la langue, même si c’est sans naïveté, sans mièvrerie dans un chant souvent désenchanté » (Ber, 2013). C’est ce « lyrisme transpersonnel » traversé par la « matière du monde et des mots », qui s’incarne dans les six fragments intitulés « L’enfant le vent fragments » donnés à lire aux élèves. Construits autour d’une phrase matricielle mettant en scène un enfant dans différentes situations de jeux de l’enfance, chaque fragment d’une dizaine de lignes se présente comme un moment de saisie du réel par une saturation des perceptions sensibles. La focalisation externe, l’impossible appréhension par le lecteur d’une énonciation située, donne l’impression à la lecture d’une immersion dans le vécu des sensations. La présence de mots savants entrave toutefois le mouvement naturel d’identification à l’enfant. Une forme d’étrangeté dans la langue fait tension avec le familier de la scène et met finalement en déroute une approche naïve et immédiate du réel.

Contrairement à la prose resserrée de Claude Ber, au rythme syncopé de la parataxe, l’écriture de la poétesse et académicienne Flora Aurima Devatine est ample, à l’effet presque incantatoire. Au lyrisme déterritorialisé de Claude Ber, s’oppose le « je » omniprésent d’Aurima Devatine qui relate, en mêlant sensations et visions, le souvenir que l’on imagine autobiographique d’une jeune fille quittant son village polynésien pour aller étudier à la ville. En apparence plus lisible, l’écriture de la poétesse tahitienne repose aussi sur l’étrangeté : présence d’éléments hétérolingues, images inattendues, superposition de strates temporelles indéfinies. L’hybridité générique du texte, à mi-chemin entre récit et poésie, déstabilise le lecteur : l’événement, ce qui fait tension narrative, est aussitôt empêché par l’image, la description du moment suspendu de la sensation vécue.

Le premier critère que nous voudrions poser comme déterminant l’expérience esthétique du « poétique » et auquel nous aimerions que les élèves soient sensibles est la conscience que les poèmes étudiés produisent un effet puissant sur le lecteur. Dans la poésie de Claude Ber ou de Flora Aurima Devatine, « l’état poétique » provient en grande partie du rapport au sensible qu’expriment les textes : la saturation des perceptions, l’extrême sollicitation des sens participent d’une impression de saisie immédiate du réel qui suscite une expérience de lecture extrêmement singulière.

Le deuxième critère qui nous parait caractériser le « poétique » des textes, et qui est un corollaire du premier, est la forte impression d’étrangeté qui s’y exprime. Si l’émotion est un enthousiasme, une sortie de soi15, celle-ci passe par la confrontation avec une étrangeté radicale qui affecte la langue (la présence d’éléments hétérolingues dans les poèmes de Flora Aurima Devatine), la syntaxe (nominalisation excessive dans l’écriture de Claude Ber, parataxe), les formes discursives (hybridation générique) et les voix (lyrisme transpersonnel, superposition de différents états de conscience chez Aurima Devatine).

Nous nous attacherons donc à montrer dans quelle mesure les élèves ont rencontré la poésie de Claude Ber et de Flora Aurima Devatine en étudiant comment ces critères du poétique font échos dans les productions. Les élèves ont-ils été touchés, mus par l’expérience d’un réel sensible au point d’en faire l’un des pivots de leur écriture ? Qu’ont-ils retenu de l’étrangeté radicale des langues, des voix, des univers décrits dans leur représentation du poétique et de ses effets ?

1.3. Quels choix didactiques pour favoriser une rencontre avec la poésie en classe ?

1.3.1. Un corpus pour bousculer les représentations et les pratiques

Les études portant sur les pratiques effectives des enseignants montrent que la poésie contemporaine est peu abordée en classe. Le xixe siècle continue à faire office de « siècle ressource » dans une majorité de classes de collège (Brunel, 2016, p. 78). Cette faible diversité des corpus travaillés va de pair avec une grande uniformité des dispositifs didactiques proposés : les séances de lecture sont surreprésentées par rapport aux autres modalités de travail. À l’oral, la récitation reste l’exercice le plus pratiqué. Lorsque les élèves écrivent, ce sont plus souvent des pastiches (Brunel, 2016 ; Émery-Bruneau, 2020). Ces choix de corpus et de modalités didactiques ont des conséquences sur les représentations de la poésie que les élèves sont susceptibles de construire. La pratique quasi exclusive d’écriture d’imitation présente en particulier le risque de « faire porter l’accent sur des éléments formels en oubliant que ceux-ci ne sont que des moyens » (Brunel, 2016, p. 83).

L’enseignante16 avec laquelle nous avons mené l’expérimentation que nous allons analyser est consciente des écueils qui menacent l’enseignement-apprentissage de la poésie. En début d’année scolaire, elle avait proposé une séquence sur le haïku. Plusieurs séances ont permis de lire et d’écrire des poèmes, en invitant systématiquement les élèves à partager leurs émotions et sensations, dans l’objectif de mettre l’accent sur l’expression d’un rapport au monde et de sortir d’une vision uniquement normée de la poésie. Pour Brillant Rannou et Petit, « l’intérêt de la séance de poésie, comme d’autres enseignements artistiques fondés sur l’expérience » est en effet qu’elle « permet d’échapper un moment au modèle binaire de la bonne/la mauvaise réponse : ressentir n’est ni réussi ni raté, même si l’on ne “ressent” rien du tout » (2015, § 4). Toutefois, au moment de mettre en place une lecture partagée des haïkus rédigés par les élèves, les critères de relecture proposés par les élèves sont les suivants : « c’est un tercet », « le premier vers a 5 syllabes », « le deuxième vers a 7 syllabes », « un ou plusieurs sens sont sollicités », « il y a des sentiments ou des images ». La présence majoritaire des critères formels montre qu’il est difficile de sortir « du modèle binaire de la bonne ou mauvaise réponse » et confirme l’existence du « noyau dur » qui constitue, selon Émery-Bruneau, les savoirs mobilisés dans l’enseignement de la poésie : « figures de style, formes et structure des textes, règles de versification, champs lexicaux et thèmes » (2020, § 35).

Nous avons donc proposé à l’enseignante d’expérimenter une nouvelle façon d’enseigner la poésie. Celle-ci implique en premier lieu de travailler sur un nouveau corpus, qui permette d’envisager des formes nouvelles et impose de renoncer aux repères formels (strophes, rimes, vers) qui semblent faire écran à l’expression d’une réception subjective. Comme le notent Brillant Rannou et Petit (2015), toute poésie impose une activité fictionnalisante spécifique :

Le modèle théorique de la lecture littéraire proposé par Gérard Langlade et Nathalie Lacelle (2007), conçu à partir de la réception des récits, semble nécessiter quelques aménagements. Lire un poème développe des activités imageantes et fantasmatiques fortes, mais en poésie l’exigence de cohérence mimétique devient secondaire, car le poème n’est pas nécessairement régi par une logique d’enchainement de causes à effets. (2015, § 11)

De fait, les poèmes de Claude Ber et Flora Aurima Devatine obligent tout particulièrement à renoncer à chercher un fil narratif et à développer d’autres modes de lecture. L’enseignante a en outre vu dans l’opacité apparente de ces textes un intérêt pédagogique : confrontés à des poèmes traversés par une forme d’étrangeté, tous (élèves grands ou petits lecteurs, enseignante) se retrouvent à égalité pour élaborer des interprétations, dont aucune n’est à priori plus légitime que les autres.

1.3.2. Les hypothèses didactiques

Le choix d’un corpus de poésie contemporaine s’accompagne également de modalités didactiques visant à provoquer une rencontre avec la poésie. Nous posons l’hypothèse que les activités proposées doivent obéir à trois principes.

Tout d’abord, encourager l’engagement du sujet lecteur sensible. Si toute lecture et écriture engage le sujet sensible, cela semble particulièrement évident pour la poésie, qui met en jeu, par l’oralisation, le corps de celui qui la dit ou l’écoute (Brillant Rannou, 2016a). Les démarches proposées ont donc toujours veillé à favoriser la rencontre avec le poétique en mettant en œuvre des dispositifs d’appropriation qui passent par une lecture incarnée des textes (performance orale, mime), afin de permettre un investissement du sujet lecteur-scripteur et des expressions variées des types d’activités imageantes, qui ne s’expriment pas toujours sous une forme narrative17. L’objectif est ainsi de favoriser l’expression des sensations et émotions afin de créer les conditions favorables à la mise en place d’une « expérience poétique », associant des dimensions cognitives et affectives (Émery-Bruneau et Florey, 2023, § 9).

Ensuite, nous avons fait le choix d’une rencontre avec la poésie à travers l’écriture. Les travaux du groupe ALEP ont montré que l’écriture créative est un biais d’acculturation à la poésie (Favriaud et al., 2009). Plus récemment, les études sur les écrits de la réflexion ont confirmé que l’écriture est un moyen de s’approprier des savoirs sur la littérature lorsqu’elle n’est pas seulement le point d’aboutissement de la séquence (il ne s’agit pas, en fin de parcours, de produire un poème « à la manière de »), mais une écriture de la variation (Le Goff et Larrivé, 2018) : la production de textes divers alterne avec des retours au texte littéraire et permet de rendre compte, à chaque étape, des résonances que la lecture a produites en soi, d’expérimenter des choix d’écritures différents. L’objectif est que les élèves acquièrent peu à peu des moyens pour répondre, par une écriture créative, à l’expérience poétique qu’ils ont vécue.

Enfin, les moments de co-lecture de ces productions ont été nombreux, dans l’objectif de favoriser la réflexivité et le processus de secondarisation. Le partage de la subjectivité est la condition de la construction de savoirs sur la poésie à partir des expériences individuelles. Le regard de l’autre aide aussi à la prise de conscience de la richesse de son propre texte et de ses virtualités, pas toujours conscientisées par l’auteur (Sève et Tauveron, 2005). Dans le cas d’une langue poétique en particulier, cela amène l’élève-auteur à prendre conscience de « l’indétermination partielle du sens » constitutive de l’écriture littéraire (Perrin, 2009) et à comprendre la part d’incertitude propre au processus de création.

2. Présentation et analyse du corpus obtenu

2.1. Description des séquences et données collectées

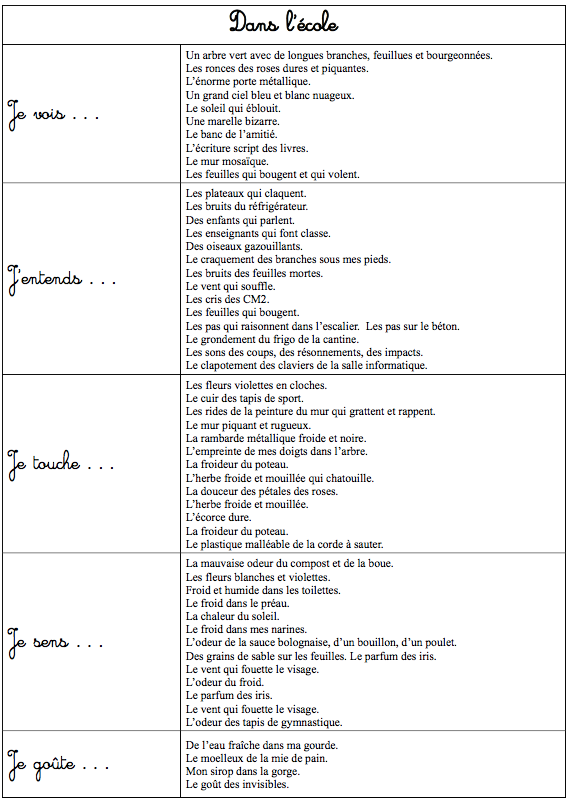

Deux séquences de cinq séances chacune ont été mises en place avec les mêmes élèves sur une période de deux ans (la première année en CE2-CM1 — 8 élèves de CE2 et 10 élèves de CM118 — et la seconde en CM1-CM2). La première, en 2022-2023, autour des fragments de Claude Ber, a débuté par une lecture des poèmes. L’attention des élèves a été attirée sur la sollicitation des sens du lecteur, qui permet le partage d’une expérience sensible ainsi que la transformation du regard posé sur le quotidien. Puis, une déambulation dans l’école a été organisée afin de recueillir différentes sensations. Cette liste de notations sensorielles a ensuite été mise en commun (voir annexe 3), commentée en classe et accompagnée d’une mise en geste pour que tous les élèves s’approprient cette première étape du travail de réinvestissement créatif. Les élèves ont ensuite pu prendre appui sur cette liste pour constituer leur propre fragment poétique autour du thème de l’école. La dernière séance a été consacrée à des mises en voix des poèmes obtenus et à des échanges autour des impressions produites à leur écoute. Dans cette première séquence, la production finale est donc un écrit « à la manière de », ce qui correspond à une première modalité d’« amorçage » de l’écriture créative, permettant une acculturation rapide et sécurisante pour les élèves (Favriaud et al., 2009).

L’année suivante, les élèves ont travaillé sur le poème « Au fil de l’eau » de Flora Aurima Devatine. Ils ont produit des écrits de la réception (Le Goff et Larrivé, 2018) leur permettant de s’approprier progressivement l’écriture de la poétesse : suite de texte à partir de la lecture inachevée du poème, texte fantôme (Brillant-Rannou, 2016b) une fois le poème lu en totalité. Plusieurs écrits courts intermédiaires ont ensuite été proposés pour travailler une écriture mêlant description et évocation d’un souvenir : évocation d’un souvenir à partir d’un objet de leur choix apporté en classe, écriture d’un souvenir à partir d’œuvres picturales. L’appui sur des éléments tangibles (objet personnel, tableau) avait pour objectif d’aider à l’expression des sensations ou émotions en fournissant à tous de la matière et un support facilitant le surgissement du souvenir. Les élèves ont finalement dû rédiger un texte commençant et terminant par deux phrases tirées du poème (« Je n’ai pas vu passer le temps » et « On ne me quitte pas, on m’habite à jamais ») dont l’objectif était de permettre au lecteur de voyager dans le souvenir. L’écrit final de cette seconde séquence n’impliquait pas forcément une écriture « à la manière de », afin de laisser les élèves libres d’expérimenter leurs choix d’écriture. Par sa forme et son sujet, ce dernier texte pouvait se rapprocher d’un récit autobiographique : il permet donc d’observer comment les élèves distinguent les genres narratifs et poétiques et comment ils réinvestissent ce qu’ils ont compris des caractéristiques d’une écriture poétique, en l’absence de toute consigne explicite (ou de toute grille de critères de réussite) à ce sujet.

Nous avons assisté à toutes les séances et collecté tous les écrits produits par les élèves durant ces semaines de travail. Nous avons également recueilli les impressions et avis des élèves lors d’entretiens semi-dirigés menés à l’issue des deux années. Nous analyserons dans cette partie les dix-huit poèmes obtenus à l’issue de chaque séquence, en nous fondant sur les critères du poétique dégagés plus haut, à savoir le rapport au sensible et la création d’une étrangeté. Pour ce faire, nous observons les éléments langagiers suivants :

-

présence d’un lexique permettant l’expression de sensations et d’émotions, présence d’expansions visant à enrichir les groupes nominaux pour les préciser en ce sens ;

-

procédés stylistiques visant à créer un effet d’étrangeté ou de surprise dans la perception du monde qui est présenté (métaphores, associations d’idées ou de mots surprenantes…) ;

-

brouillage créé sur les normes discursives, hésitations entre plusieurs types d’énonciation ou de textes (narratif, descriptif…) ;

-

présence de procédés syntaxiques ou morphologiques suscitant un écart par rapport à la norme linguistique (nominalisation, parataxe, phrases atypiques, sonorités).

2.2. Les fragments

Tous les textes arrivent à créer un écart par rapport aux normes linguistiques. Tous reprennent le procédé de la parataxe utilisé par Claude Ber, en juxtaposant des phrases dont beaucoup sont nominales : une lecture purement narrative du poème est impossible, le lecteur est obligé d’inférer pour redonner au texte une cohérence, ce qui sollicite fortement son imagination. Tous les élèves produisent aussi des textes contenant des groupes nominaux développés par plusieurs expansions pour enrichir la description des objets évoqués.

Pour ces deux critères, l’écrit intermédiaire constitué par le recueil de sensations sous forme de groupes nominaux, établi à la suite d’une promenade dans l’école (voir annexe 3), a facilité l’écriture : les élèves ont pu s’appuyer sur cette liste pour construire une énumération sollicitant des sensations variées et permettant à tous, y compris aux faibles scripteurs, de produire un texte répondant aux consignes. Toutefois, on peut noter que tous les élèves ont aussi fait preuve d’une appropriation de ces notations. D’une part, aucun n’a repris uniquement des éléments présents sur la liste collective, tous ont effectué des ajouts et des modifications personnelles. D’autre part, ils ont tous effectué un travail de sélection de ces groupes nominaux pour donner à leur texte une cohérence thématique. Aucun élève ne juxtapose des mentions de sensations sans rapport entre elles. Dans chaque texte, on voit se dessiner un réseau ou des réseaux lexicaux qui donnent au lecteur la possibilité de construire une représentation mentale de l’univers décrit : sensations autour de la cour de récréation, de la cantine, des activités de la classe, du gymnase…

Certains élèves proposent aussi des choix qui vont au-delà de ces deux premiers critères. Deux reprennent aussi le procédé de nominalisation, abondamment employé par Claude Ber (« le propre derrière moi », « Les clacs des stylos »). Deux tentent de créer des assonances ou allitérations (« mollesse de la balle en mousse », « plateaux métalliques et claquants »).

Cinq élèves intègrent également à leur texte des éléments qui témoignent d’une volonté de faire partager une perception du réel surprenante, une vision du monde empreinte d’étrangeté. Ils créent pour ce faire des métaphores (« Le grand lac bleu » pour décrire la piscine, « Les cotons du ciel » pour les nuages) ou des associations témoignant d’une perception synesthésique (« Le goût invisible des frites », « Odeur des invisibles »). Pour ces critères, nous n’observons pas de différence quantitative entre élèves de CE2 ou de CM1 : cette approche de la poésie parait favoriser l’accès de tous les élèves à la création.

D’autres, enfin, moins nombreux, s’emparent de l’énonciation pour créer une forme de tension dans leur texte. C’est sur ce point de l’énonciation que la plupart des élèves ont manifesté le plus de difficulté à s’inspirer de Claude Ber. Les fragments de la poétesse sont en focalisation externe et contiennent une phrase matricielle dont le sujet est « l’enfant » suivi d’un verbe d’action. Les élèves ont repris cette phrase matricielle dans leurs poèmes. Mais pour près de la moitié d’entre eux, ils quittent la focalisation externe avant la fin du texte pour introduire des phrases à la 1re personne (« La fatigue en moi », « le vent fouettant mon visage »). L’expression des sensations et émotions va de pair, pour eux, avec une expression subjective. Dix textes arrivent toutefois à maintenir la focalisation externe, et quelques-uns arrivent même à jouer sur le point de vue pour susciter la surprise du lecteur (nous analyserons plus loin le cas du poème de l’élève R.)

2.3. Les textes finaux sur le souvenir

Seuls quatre élèves produisent un texte narratif, racontant un souvenir de façon factuelle, sans mettre en œuvre aucun des procédés listés. Chez tous les autres, malgré l’absence de précision explicite à ce sujet dans la consigne, le texte produit n’est pas seulement narratif, mais tend vers la description d’émotions ou de sensations. Le genre poétique semble donc bien perçu comme marqué par le brouillage discursif.

Plusieurs textes reprennent les procédés syntaxiques et lexicaux observés dans l’écriture des fragments : énumération paratactique de phrase nominales (9 textes), nombreux groupes nominaux richement expansés (5 textes), mention de sensations variées (10 textes). Cette reprise, plus d’un an après l’étude des poèmes de Claude Ber, montre que ces traits sont manifestement perçus par les élèves comme étant constitutifs de l’écriture poétique. Certains textes sont, de façon évidente, l’écriture d’un souvenir sous forme de fragment à la manière de Claude Ber (voir le poème de E. analysé plus loin). Il est intéressant de constater que le « nourrissage » (Favriaud et al., 2009) produit des effets sur le long terme.

Concernant l’ajout de nouveaux traits constitutifs d’une langue poétique, on constate que l’insertion d’éléments hétérolingues, à la manière de Flora Aurima Devatine, n’est pas très repris dans les textes (deux élèves seulement utilisent ce procédé). En revanche, huit élèves insèrent dans leur poème des éléments créant un effet d’étrangeté dans la description du monde décrit (contre cinq élèves dans les fragments). Il peut s’agir de métaphores traduisant une perception du monde (« Le temps est une étoile filante ») ou d’un jeu autour de la frontière entre rêve et réalité (« Je voulais rester encore mais mon réveil sonne et la vie reprend »). La lecture de Flora Aurima Devatine a inspiré ces élèves qui dépassent le stade d’une description de leurs sensations pour donner à leur récit une dimension explicitement métaphorique ou symbolique (« j’ai tourné la page de la petite enfance » ; « descendre les escaliers de l’imagination, traverser les montagnes imaginaires et traverser la porte enfantine »). L’augmentation du nombre de ces textes, ainsi que l’amélioration de leur qualité, montre une appropriation très fine, pour une partie des élèves, des enjeux de l’écriture poétique qui leur a été présentée.

2.4. Les entretiens

Nous avons réalisé des entretiens finaux avec sept élèves, dont les textes étaient représentatifs des caractéristiques observées sur l’ensemble du corpus. Les questions posées visaient à faire le bilan de leurs souvenirs à l’issue de ce travail sur deux ans et de cerner les savoirs et représentations construits sur le genre poétique (voir annexe 4).

Un seul élève définit les textes poétiques par des critères de forme et cite, par exemple, le fait que les haïkus se définissent par leur nombre de syllabes ou mentionne la phrase initiale et la phrase finale imposées dans l’écriture du poème final de la deuxième séquence. Pour les autres, la poésie se définit par :

-

des critères de contenu : elle présente des « émotions », « sensations ». « Elle ne raconte pas forcément d’histoire ».

-

des critères liés à la réception : il y a du « mystérieux », car le « sens n’est pas le même pour tous ».

Cette idée d’une réception subjective et d’une déstabilisation du lecteur face à un sens équivoque est évoquée spontanément par la moitié des élèves.

Pour autant, cette subjectivité n’empêche pas la rencontre avec l’autre. Tous les élèves disent avoir apprécié lire les textes de leurs pairs, apprécié avoir le retour des pairs sur leur propre texte, et la moitié affirme que la lecture et l’écriture d’un poème permettent de « partager des émotions » avec des lecteurs. Le passage par l’écriture a donc bien joué un rôle important dans la construction de cette représentation du poétique comme transmission d’un rapport au monde.

Nous remarquons enfin que la labilité du sens des poèmes n’a pas pour corolaire l’idée d’une plus grande facilité de l’écriture : plusieurs soulignent la difficulté qu’ils ont eu à écrire, surtout leur premier fragment. Deux d’entre eux emploient même les termes de « contraintes » ou de « restrictions » pour désigner le processus d’écriture d’un texte poétique, qui leur a paru plus difficile à produire qu’un texte narratif. Pourtant les consignes d’écriture données ne comportaient pas de contraintes formelles explicites, en particulier pour le second texte final (sur le souvenir) dont ni le contenu ni la forme n’était précisé. Cela nous semble indiquer que l’approche des poèmes par l’écriture implique une réelle réflexion sur les choix d’écriture à effectuer, y compris lorsque les consignes laissent les élèves relativement libres.

Le travail mené avec la classe a donc permis de construire avec les élèves une représentation de la poésie fondée sur les notions de déstabilisation du lecteur et de partage d’une expérience vécue. Ces deux caractéristiques rejoignent celle de l’événement de lecture tel que le définit Martinez : « surprise » et « transformation silencieuse19 » (2018, p. 227), ce qui tend à montrer que l’écriture a pu favoriser l’avènement de cet événement en permettant aux élèves de répondre à l’effraction de l’étrangeté en eux qu’a constituée la lecture des poèmes.

3. Étude de deux exemples

Nous analyserons en dernier lieu de façon plus précise les textes produits par deux élèves, l’un de CM1-CM2 (E.), l’autre de CE2-CM1 (R.). Pour chacun, nous observerons :

-

le fragment composé à l’issue de la première séquence, qui sera mis en regard avec l’écrit intermédiaire constitué par la liste des notions sensorielle établie collectivement par la classe (annexe 3) ;

-

pour la deuxième séquence : le texte final (commençant par « Je n’ai pas vu passer le temps » et terminant par « On ne me quitte pas, on m’habite à jamais ») et un des textes intermédiaires (la rédaction d’un souvenir évoqué par un objet de leur choix apporté en classe) ;

-

l’entretien mené avec les chercheuses à l’issue des deux années.

Les poèmes de ces deux élèves ont été retenus, car ils sont représentatifs de deux modes d’appropriation des caractéristiques poétiques. Les deux témoignent d’une compréhension de la poésie comme manière sensible d’être au monde, mais ne manifestent pas de la même manière la capacité à générer un sentiment d’étrangeté.

3.1. Les poèmes d’E. : une appropriation par imitation

Fragment20

Les hurlements et les pas résonnant dans ce rectangle bétonné. L’enfant marche et se détend.

Le printemps, la saison des nouvelles feuilles.

Le parfum des iris. L’air humide de rosée matinale. Les merles gazouillants des platanes où poussent abondamment des feuilles vertes. L’immensité de la porte rouillée aux grincements effrayants accrochée à un mur de mosaïque.

La brise légère et glaciale fouette le visage.

Les rides des murs clairs. Une ombre gigantesque de l’arbre. Les frappements continus des travaux.

Texte intermédiaire sur l’objet personnel (un coquillage)

La plage — odeur salée — sable mouillé — laisse de mer — palourde — plage de l’Aber — sous des hélicoptères

Texte sur le souvenir

Je n’ai pas vu passer le temps. Nous sommes arrivés et le vent se levait. L’excitation dans les dortoirs. Le coucher du soleil fait briller la mer qui est maintenant dorée. Premier repas, spaghetti, le bon goût. De retour au dortoir les cris des enfants résonnent dans les douches. Discussion dans le sommeil. Le lendemain sur la plage le vent hurle. Le sable mouillé sous nos pieds l’odeur salée et l’eau froide. Le ciel gris et les bateaux tanguant dans les vagues calmes et paisibles. Repas puis veillée et encore dortoir plus calme. La nuit la tempête la pluie martèle le toit le vent siffle et le lendemain des branches échouées sur la plage. Le trésor de la mer, coquillage dur et froid. Déjà huitième jour excitation lourdement ressentie de la nostalgie future. Les valises qui roulent dans un grondement de tonnerre sur le sol. Je jette un dernier regard au centre. On ne me quitte pas, on m’habite à jamais.

3.1.1. Volonté de partager une expérience

Dans le fragment, E. prend appui sur la liste collective des notations sensorielles élaborées par la classe, qu’il reprend parfois mot pour mot (« le parfum des iris »), mais que le plus souvent il s’approprie pour produire des groupes nominaux expansés par des compléments variés. Ainsi, les deux notations « l’énorme porte métallique ; le mur mosaïque » deviennent dans son poème : « L’immensité de la porte rouillée aux grincements effrayants accrochée à un mur de mosaïque » ; les notations « les pas qui résonnent dans l’escalier » et « les pas sur le béton » deviennent « Les hurlements et les pas résonnant dans ce rectangle bétonné. » Par ailleurs, les notations s’organisent pour suggérer un point de vue, celui de « l’enfant » qui marche. Ce point de vue offre la possibilité d’un investissement affectif dans le texte, puisque le lecteur peut adhérer aux émotions suggérées, qui sont simultanément positives (« se détend ») et plus inquiétantes (« les grincements effrayants » ou « l’ombre gigantesque »).

On retrouve dans les textes de la deuxième séquence le recours aux sensations et émotions pour donner de la densité, du corps à la description. Ainsi, le coquillage qu’E. a gardé de la classe de découverte effectuée en Bretagne donne lieu à une liste de sensations et de souvenirs (texte intermédiaire) qui sont réinvestis pour donner de l’épaisseur à son texte final (« sable mouillé », « odeur salée »). Des échos de son fragment semblent également encore présents dans ce deuxième poème (« les cris des enfants résonnent »). E. semble avoir compris de sa rencontre avec la poésie que « tout auteur nourrit son univers fictif » et qu’il faut, pour que son lecteur puisse apprécier son texte, « articuler les savoirs et savoir-faire discursifs et linguistiques à des savoirs venus d’autres disciplines, relevant de l’expérience sociale ou sensorielle » (Tauveron et Sève, 2005, p. 30).

Par la forte présence de l’expression des sensations et émotions, E. réussit à maintenir son texte du côté de la poésie comme manière d’être au monde et non du récit d’une anecdote. Son texte sur le souvenir cherche moins à résumer les actions effectuées pendant la classe de mer qu’à nous faire ressentir comment il l’a vécue et le sentiment ambivalent qui en découle : « excitation lourdement ressentie de la nostalgie future. ». Il s’agit d’un choix délibéré, comme il le confie dans l’entretien : « la poésie c’est pas vraiment une histoire, c’est ce qu’on ressent dans l’instant présent ou le souvenir, des émotions ».

3.1.2. Présence de l’étrangeté

L’écart par rapport à la norme se situe ici essentiellement sur le plan lexical et syntaxique. L’attention aux sensations donne lieu à des formulations et des images qui témoignent d’une volonté de surprendre le lecteur, particulièrement dans le texte final, avec les variations autour du bruit du vent (« le vent hurle » / « le vent siffle ») ou la métaphore sur le bruit des valises (« dans un grondement de tonnerre sur le sol »). D’un point de vue syntaxique, l’esthétique du fragment, qui était attendue dans le premier texte, reste également très visible dans le second texte, où aucune consigne ni aucun modèle n’avait été fourni en ce sens. La parataxe domine, le texte se présentant sous forme d’énumération de sensations ou de sentiments. Les phrases sont courtes, parfois nominales (« Premier repas, spaghetti, le bon goût », « Discussion dans le sommeil »).

Cette reprise spontanée du style de Claude Ber dans le second texte semble indiquer que l’élève assimile cet écart par rapport à la langue ordinaire à de la poésie. Nous y voyons une trace de l’expérience qu’a constituée pour lui la rencontre avec cette poésie. De fait, le caractère fragmentaire de son texte vient créer une hybridation générique en s’opposant à la tendance narrative que l’on repère par ailleurs (avec la trame chronologique qui sous-tend l’évocation de ces huit jours passés en classe de découverte).

Cette écriture qui accumule les notations sans connecteurs logiques ni verbes pour expliciter les prédicats montre aussi qu’E. a été marqué par la polysémie des textes poétiques et la multiplicité des interprétations qu’ils doivent permettre pour les lecteurs. Dans l’entretien, E. dit en effet retenir de ce travail que dans la poésie : « y a pas forcément un sens pour tout le monde, chacun a son sens ».

3.2. Les poèmes de R. : une appropriation plus émancipée

Fragment

L’enfant regarde un arbre vert. Un dinosaure ! L’heure de la récréation. Sonnerie stridente, chant d’oiseau. Piquant et rugueux. Sa douleur. Odeur des invisibles.

Demain, crevettes !

Mauvaise odeur de boue. L’enfant, les ordinateurs.

Texte intermédiaire sur l’objet personnel (jeu « Défi nature »)

Je me souviens quand j’ai joué avec mon père au défi nature. On entendait les travaux et on voyait les couleurs des animaux sur la carte. Je sentais le goût du bon gâteau de ma mère qui s’appelle Otabaélamou qui veut dire : les gâteaux.

Texte final sur le souvenir

Je n’ai pas vu le temps passer. Au départ j’étais content mais quand on est arrivé j’avais eu très peur, la tombe grise de mon grand-père là-bas au fond. Je sors mon défi-nature. On faisait une minute de silence petit à petit je sentais son esprit. Mais quelle est cette sensation dure, triste, serait-ce l’âme de mon grand-père, mon cœur cessait de battre, cette sensation ce doit être à cause de papi. Mbauté mais pourquoi je parle à son âme, j’ai encore le goût du bon gâteau de ma maman. Je voyais une autre personne. On dirait moi quand j’étais petit, que de mauvais souvenirs ou sensations et là j’entends les oiseaux chantonnant la brume qui s’effaçait… Je me déconcentrais petit à petit mais j’ai toujours la sensation des vagues dans mon cœur, en plus elle pétille pour mon bien. Soudain je dis : On ne me quitte pas on m’habite à jamais !

3.2.1. Volonté de partager une expérience

Les poèmes de R. témoignent du travail mené sur l’expression des émotions et des sensations. Son fragment ne se contente pas d’énumérer des sensations, mais les met en scène, en jouant sur les synesthésies (« odeur des invisibles ») et sur des antithèses (« sonnerie stridente, chant d’oiseau »), afin de construire une description capable de provoquer l’intérêt et l’engagement du lecteur. Son texte final est également structuré par ses perceptions et sensations, dont certaines sont des reprises de l’écrit intermédiaire à propos de son jeu de société « Défi nature » (« le goût du bon gâteau »). L’enterrement du grand-père est entièrement évoqué à travers ses perceptions, ce qui lui permet de rompre le fil narratif et de ne pas devenir un récit autobiographique.

Le deuxième poème de R. a d’ailleurs réussi à susciter de fortes réactions chez ses pairs. Ces derniers l’ont annoté en soulignant leurs émotions de lecture : « j’ai ressenti de la tristesse pour son grand-père. Raconte pourquoi tu vois l’âme de ton papi. », « J’ai bien voyagé parce que t’as parlé de beaucoup de souvenirs mais ça m’a ressenti de la tristesse. Parle de ta tristesse. » Lors de l’entretien, R. souligne l’importance de l’expression et de la création des émotions dans la poésie. Il affirme que l’écriture lui « apporte de la joie car il partage avec les amis » et il a apprécié que l’écriture lui ait permis de « faire penser à mes amis ce qui [lui] est arrivé et à [lui] faire revivre ces émotions ».

3.2.2. Présence de l’étrangeté

L’étrangeté est très forte dans tous les textes de R. et repose sur des moyens divers. Dans son fragment, il reprend les phrases nominales et le style paratactique de Claude Ber. Il prend appui sur la liste collective des notations sensorielles, mais en accentue le caractère abrupt en réduisant les groupes nominaux par la suppression de déterminants : « des oiseaux gazouillants » devient « chant d’oiseau », « la mauvaise odeur du compost et de la boue » devient « mauvaise odeur de boue ». Dans les textes de la deuxième séquence, l’étrangeté est tout d’abord linguistique avec l’intégration au texte de mots étrangers (« Mbauté », « Otabaélamou »), à la manière de Flora Aurima Devatine. Il est intéressant de constater que R. s’est autorisé à puiser dans un matériau linguistique habituellement inattendu dans les exercices d’écriture du cours de français : une langue parlée dans l’entourage familial, langue à la fois étrangère et familière, qui devient matière poétique.

L’effet d’étrangeté que l’on perçoit à la lecture de ses textes est aussi créé par l’utilisation de l’énonciation, qui joue de l’ambigüité des voix narratives. Dès son fragment, R. cherche à créer la surprise du lecteur par des phrases inattendues et invitant à une activité interprétative. « Demain, crevettes ! » : qui assume cette phrase ? S’agit-il des pensées de l’enfant lui-même ? Ou sont-ce des paroles rapportées ? Dans le deuxième texte, l’énonciation est complexe : « Mais quelle est cette sensation dure, triste, serait-ce l’âme de mon grand-père », « Mbauté mais pourquoi je parle à son âme », malgré l’absence de point d’interrogation, ces phrases sont bien des questions : R. semble ainsi vouloir souligner le dédoublement de la voix auctoriale et mettre en scène l’incompréhension du locuteur vis-à-vis de lui-même. De ces choix énonciatifs découle une labilité générique : son poème est tout à la fois l’évocation d’un souvenir et une tentative d’analyse de ses sensations et émotions passées.

L’écart se situe enfin dans la volonté de ne pas faciliter une lecture référentielle simple de son texte. Cette volonté d’intriguer le lecteur apparait dès le fragment. Le groupe nominal de la liste « le mur piquant et rugueux » devient ainsi dans son fragment « piquant et rugueux ». Le référent disparait, laissant le lecteur inférer à quoi peuvent s’appliquer ces adjectifs. « Un dinosaure ! » : la ponctuation exclamative souligne la surprise, et l’incongruité de l’objet décrit oblige le lecteur à s’interroger ; ce dinosaure est-il le fruit de l’imagination de « l’enfant », un objet présent dans la classe, une image montrée par la maitresse aux élèves ? Dans le texte final de la 2e séquence, le caractère onirique est assumé (« je parle à son âme » ; « je voyais une autre personne, on dirait moi quand j’étais petit ») : un trouble est créé, car on ne sait pas s’il s’agit là d’apparitions surnaturelles ou de pensées du narrateur.

R. a manifestement été imprégné par l’étrangeté des poèmes rencontrés et a su mobiliser différentes ressources pour créer à son tour cet effet dans ses propres textes, au moyen de divers traits stylistiques qu’il mêle et s’approprie.

Les deux élèves ont manifestement intégré la définition de la poésie comme témoignage d’une manière d’être au monde qui sollicite le sensible. Les choix stylistiques très remarquables de Claude Ber sont apparus comme un support dont l’appropriation est aisée pour manifester une étrangeté linguistique, ce dont témoignent les textes d’E. Pour sa part, R. montre que certains élèves arrivent même à s’émanciper de ce modèle : le nourrissage effectué au fil des deux années leur permet de s’approprier des traits des deux poétesses pour créer une forme originale d’étrangeté.

4. Que conclure de cette expérimentation ?

En choisissant des poèmes qui suscitent une rencontre sensible avec l’étranger/l’étrangeté, nous espérions favoriser une émotion esthétique, un événement de lecture qui pourrait engager les élèves dans une réponse à l’appel de cette étrangeté. C’est la recherche d’une « expérimentation polyphonique des textes » que nous visions, facilitant la « construction d’un sujet dans la langue » (Favriaud et al., 2009, § 4). Ce sujet scripteur de poésie, proche du sujet meschonicien, « sans cesse inauguré » (ibid.), car ouvert à l’étranger et traversé par lui, à l’instar des poèmes auxquels il répond. De fait, tous les élèves ont écrit, avec plaisir, abondamment. Textes et entretiens révèlent que chaque élève a construit un rapport à la poésie personnel et vivant. Il est frappant de constater que les élèves ont répondu à l’étrangeté des textes sources en suscitant à leur tour une étrangeté, signe, pensons-nous, de leur entrée en littératie par l’écriture poétique.

Les partis-pris qui ont fondé ce premier pan d’une recherche exploratoire ont donc été fructueux. L’expérience confirme l’intérêt qu’il y aurait à encourager en classe l’approche de la poésie à la fois à travers la découverte de corpus issus de la production contemporaine et par le biais de l’écriture créative.